.jpg)

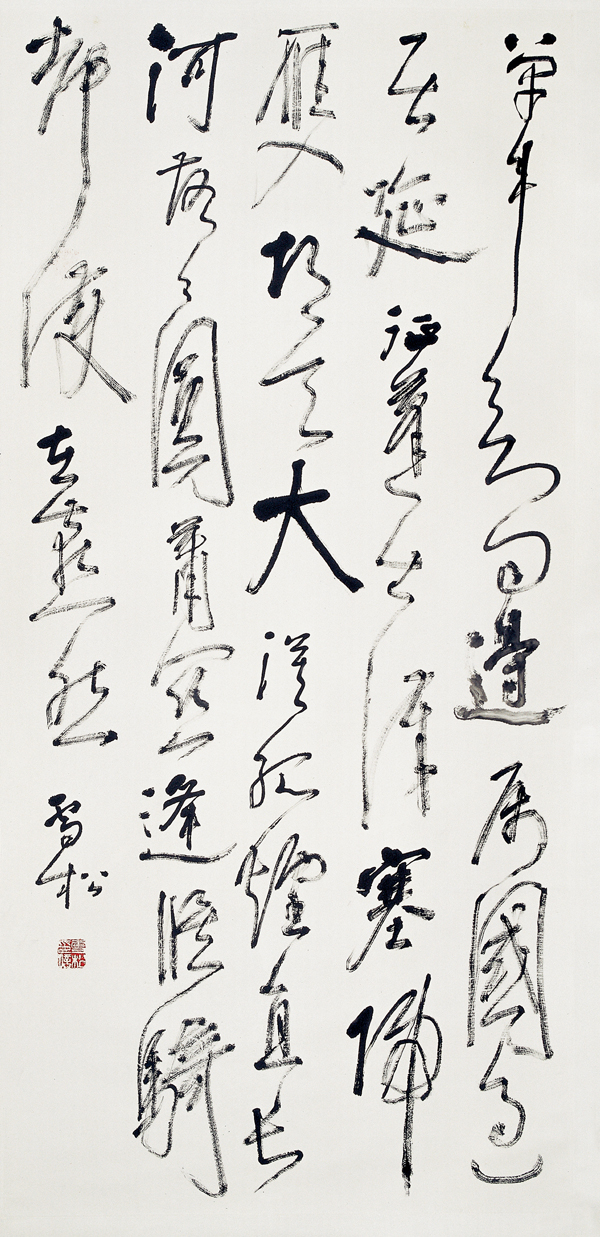

卞雪松先生,1949年出生于江苏省扬州市, 自幼酷爱书画。1965年学习书法,1967年拜林散之先生学习太极、诗词、书画,深得散老器重与厚望,后于文学方面有缘聆孙犁先生教诲.先生一生刻苦勤奋.初法盛唐,兼习汉魏六朝碑刻.继而从虞世南入手,而入钟王.于魏晋尺牍尤为用心,偶涉金文.于绘画尤尚清雅散淡之风,师心为迹,别出一格.先生一生遍历名山大川,行万里路,读万卷书.先生淡泊名利,而于诗词书画功力十分深厚,达到了极高的境界.生前为中国书法协会会员、江苏省书法协会理事、扬州市书法协会副主席、

沧浪书社社员。

作品参加全国一届中青年书法邀请展,全国二届书展,中日书法大展等国内外重大展览。作品发表于国内外多处专集。并发表《林散之先生书法指要》等书论多篇。

先生:

与天为徒 与古为徒 山河行万里

胸有其变 心有其章 翰墨耀千秋

一年容易又秋风

————恩师卞雪松先生追忆

周强

2005年10月25日,一个永远铭记的日子,我的恩师卞雪松先生离开我们的日子。每年的这个时候,我或者我的师兄弟们都会不用相约地来到先生的墓地或者先生的位于石塔桥南的故居。有的带了他们的临摹或者近作;有的燃着一支好烟,借在那或升腾或环绕或聚散或开合,似有形如无意的轻烟,向在天的先生默默地汇报自己的又一年;有的长跪而不能起;有的泪洗面而任自干;有的把作品当纸钱焚向天空;有的跌坐合十任灵魂出窍于苍穹;如此百般,形形色色,这样的光景,每年地延续着,这样的汇报,每年地进行着,这样的追思,每年每时地从心底升腾。

雪松先生是个“痴人”( 林老语),先生早年亦自号“广陵痴生”。除了痴于诗文书画,先生还痴于其他的学问或者杂学功夫。

先生喜欢下围棋,但水平一般。先生的棋力比我稍微强一点,下棋输赢本来是常事,但在我几乎就是孔夫子搬家,因为经常地先生会把棋盘上已经下了的棋子倒退回去几步再下,结果也就是当然的了,所以有段时间我就不肯和先生下棋。先生在闲聊时就经常开导我:“孤老周(先生为我起的号)啊,我们不是棋手,输赢不要太当回事,你要注意黑白之间的变化啊”。如此这般的若干次“诱导”,时间长了,渐渐地我对输赢居然没有什么感觉了,可是先生的这个办法对其他人就不能起到这个作用了。有段时间我带我儿子每周日去先生家学习书法,先生教完,孩子写完后,先生又要我儿子与他下棋。我儿子学过围棋,遇到逆境时先生经常要倒退几步重下,孩子就不大乐意了,好在我儿子知道我对先生的敬重,都忍着,次数多了,孩子就不肯下了,只好我自己陪先生下,而先生还不愿意,要和孩子下,我那时候都觉得好玩,笑先生颇似孩子似的趣真。徐中先生是著名画家,也是我的老师,亦喜下围棋,经常来先生家与先生手谈,我每在侧。艺术家下棋与通常人下棋其实是相似而又不似的。徐先生下棋非常敏锐果敢,手筋脚步的感觉特别好,点穴功夫了得,一看就知道徐先生是个才情天赋极高的人,但棋力和卞先生差不多。而卞先生则以守为攻,有些玩太极的味道。二位先生下棋的时候,除了听到落子的声音,场面会出奇地安静。其时,卞先生是烟不离口,任烟灰自由地掉落在或前襟,或衣袖,或者到自己面前的茶杯里,徐先生则是烟不离手,夹烟的左手微微地颤着,似点目又仿佛似在谋划着出手的节奏。偶尔地,徐先生那泰州口音扬州口音混杂的一声:“弄噶的”划破了这宁静,知道徐先生的一块棋在绞杀中出了大问题了,这个时候偶尔地卞先生还会回应一声:“老徐啊!”,有时候二位先生在棋上发生了剧烈的争执,十有八九是卞先生要求退几步棋而徐先生在坚持落子无悔了。每每这个时候在旁边观棋的我会被要求(有时候则是自己主动)去调解,然调和的结果基本是两头不落好。还有一次,细雨婆娑的秋夜,上海的画家丁教授来,与卞先生手谈。我在旁边看,感觉丁教授可能不会下围棋。棋盘上居然是你摆你的黑我摆我的白,二个人各行其事,不明就里的我只能呆呆地看着那纹称上不停地变化与转换着的形状,而下棋的二个人却都是十二分的入静,一盘下来二人还研讨一番。这可能是我看过的最特殊的一盘棋了。

董欣宾先生是个大画家,艺术理论,武术,中医,易学术数等等无不精通,雪松先生与他是的多年好友。有次,董老师与雪松先生闲谈,董老师忽对雪松先生说:“我们推推手吧”,推手玩的就是听力,二人对太极造诣都很深,推了一阵后董老师意犹未尽,提出二人各自画个图形。董老师画的是 ,雪松先生画的是 ,画完后二人各自拿出,一个简单的图形,其世界观人生观哲学思想就能够浓缩反映,二位先生相视而莞尔一笑。后来董先生得了肺癌,开刀治疗并在其南京的家中静养, 雪松先生拿出自己珍藏的天山雪莲去南京看望董先生,记得当时我和师兄弟张建原赵健敏陪同先生去的。在董先生的“天地居”内,董老师体质已经很弱了,但见我们来到却非常地高兴,话匣子打开,董老师随意生发,古代文化当今美术学术探讨理论研究等等等等,如江河之水,滔滔绵绵,一气就讲了二个多小时。虽是秋凉时节,见董老师面颊出汗了,我们赶忙起身告辞。几个月之后,卞先生带我和张建原兄去南京博物院看董欣宾先生遗作展,其时郑奇先生庄天明先生周玉蜂先生等陪同,众人皆嗟叹不已。其后的很长一段时间,我经常在和卞先生闲聊时谈到董老师,我的感受就是董老师的才情是喷薄而出的,随意的闲聊记录下来皆是精彩的论文。卞先生则答曰:老董是十八般武艺样样精通,飞花摘叶皆成利器,不容易学啊。若干年来我经常感慨:当一个人的学术学养才情性情浑然一体的时候,其精神的灵魂的光华不仅使当时人为之眩目而惊呼,其光芒还必将在相当长的时间里为后来人折射映照着前行的道路和方向。而中国几千年的文化文明的延续也正因了这样的不世高士的奉献与贡献!

先生于气功啊易经数理啊等学问皆有很深的研究。20多年前,曾经有个朋友带了个当官的朋友去看先生。先生见后就说这个当官的有牢狱之灾,三个月后其人进了班房,而先生的二个门牙无缘故地掉了下来。先生自以为是天谴,从此就不再给人说道了。我年轻时谈对象,曾经带去先生家,先生见后不语,后来得知先生说此人非我姻缘,后果然分手。曾经跟随过先生学习书法的书法家顾工在《恩师再造----回忆雪松先生》中有段文字讲先生玩气功的事情,节录如下:“1992年的时候,大概是去黄河的哪个瀑布,水气升腾形成“霓”,颇为壮观,先生一时兴起,运气功强行使霓光变黯淡,反致阴气侵入体内,回来后就身体酸痛僵滞,成为终身之疾,元气大伤,再难恢复”。

先生喜佛学,先生的佛像画得庄严而传神。先生小楷抄的《金刚经》每年一部,部部皆是妙品,见者无不为之惊叹。先生对佛学的研究亦有心得,以前经常见先生与高僧论辩谈禅,可惜那时我对佛学认知太浅,好多时候都不明就里。只知道颇似佛家的机锋问答,表情严肃,问答毫不相让,有时颇象市井斗嘴,然心灵的涤荡却使我终身受益。养成我现在作画时经常是听着《金刚经》《大悲咒》《心经》等,边听边画的习惯。至于陪同先生寄宿在寺庙内,听大和尚讲经,被寺内硕大的蚊虫叮咬,现在想来都是绝妙的回忆了。

先生独居,常人都有孤独感,先生亦然,尤其在阴霾的天气。然而先生的好多好画倒是这个时候画出来的。《留得残荷听雨声》,《清奇古怪》等就是我亲身感受的。尤其是大幅的《清奇古怪》图,连绵阴雨10多天,先生连续画了半个月。记得还有一次,先生打电话给我,说他正在画画,让我去看。我穿着雨衣冒着大雨,来到先生家,大门虚掩着,轻敲后进去,发现先生蹲在地上玩泼彩起不来了,吓得我赶快搀扶起他来。先生作画如此,写字时聚神投入的程度,令好多人敬佩惊叹不已。一幅8条屏的长篇书法,一口气写下来,通常要3个多小时。夏天是汗如挥雨,冬天墨容易冻起来,先生纯用内力施为。我们拖纸的人都感觉腿重腰酸,而先生站着那里不仅毫无倦色而且写得唏嘘有声,目炬神定,挥洒而自如。现在书法家太多了,打一通太极拳也就一小时左右可以下来了,我不知道能够驭一口真气,从始至终,三四个小时的有多少,而且写到后来字形法度和神气皆备,越写而越精彩的又有几人?在书法史上,一个人的地位和高度的确立,其实就是以其人自身的高度和修为作为基石的。一切的虚名与伪学最终都会如被风卷起的尘沙终会跌落而依然是尘沙,而那些暂时被遮埋的珍珠最终还是珍珠,因为历史是延续的。

“天地君亲师”,中国文化之大者也。“师”为何?昌黎先生(韩愈,)简言之:“传道,授业,解惑也”。今之“师”或者是作为一个职业,不可用“传道,授业,解惑”为标尺来界定。但中国传统文化中师带徒这种模式恰恰承载了传承中国几千年的文化和文明的重任。林散之先生是黄宾虹先生的弟子,当年傅雷先生问黄宾老:众弟子中谁人可传衣钵,宾老答曰:乌江林散之。雪松先生师从林散老,朝夕聆训9年,于书法绘画诗文太极皆得到散老真传。散老曾对客人介绍:小卞会作诗。以散老这样的大家,看似随意的介绍,凡做学问者皆能知其深意了。雪松先生不是学校的老师,但他的学生弟子却遍布大江南北,远至黔川新疆等地。笔者有幸于上世纪八十年代初与张建原萧斌赵健敏汪兆龙一起投师于先生门下,九八年辞职后更是得与先生朝夕相处。现在想起来还仿佛昨天一般,因为那是极其地简单而又简单,比如每天早上八点多钟到先生家,陪同先生去买菜。回来后先生一碗干拌面一碗豆浆,然后开始早课——临贴。我则站在他的身侧看,一般看到十点半左右先生早课结束。我沏上两杯茶,与先生对坐到方桌前,开始喝茶聊天(有时我也会拿出自己的临作或者习作听先生的指点),天南海北,艺术人生,文化现象,道释儒啊等等等等,无所不谈。然后开始手谈(下围棋)。到十二点前,先生中饭,我也告辞回家。如此的简单而重复。

2005年的10月23日,先生在册页上画了2张画,最后画的是木瓜图。木瓜图是对着木瓜写意的,不想竟然成为绝笔。画完后先生告诉我他后天去常熟,并要我明天早点来他这里。我知道,常熟是先生特别喜爱的地方,那里有着他喜欢的虞山,有着他的若干弟子,有着姜戈平先生(姜先生是书法家画家易学家,与雪松先生是亦师亦友的关系,每年春天和秋天戈平都要把老师接过去小住一段时间),我曾经问先生,林老晚年名气太大而不甚其烦,直呼:“人怕出名猪怕壮,猪壮直当杀”,您到了那时怎么办?先生淡然而答:“我怕烦啊!我到常熟去!虞山脚下戈平的房子其中有我一间”,可见常熟不仅是先生的喜爱,简直就是挚爱了。24日早上8点不到先生就来电话了:“孤老周,还没来啊?!”,急忙的,我来到先生家。先生今天特别精神,前几天刚理的短发,一脸的庄严。记得当时我对先生说:“先生你越来越具佛相了”。绝对地,当时不是恭维而是一见之后的真切感受,这种像是一种气象上的相。这个早上,先生在我来到之前已经把功课做完就等我了,于是我沏上2杯白茶,师徒对座,闲聊了大约一小时,然后开始下棋。先生那天特别开心,5盘居然让我赢了3盘,到第四盘时,从常熟来接先生的张黎中已经到了,等我们第五盘结束已经快12点了。先生只拿着他的大茶杯,什么都不带就准备出发了。因为地面烟头太多,我怕不安全,就拿起扫帚把客厅大概地扫了下,嘴里还说道:“先生,我先简单扫下子,等你回来我再来好好打扫”。这句话成了我这一辈子说得最最后悔不已的话,当天的夜里先生在常熟走了,永远地离开了我们。

先生去了。又一年了。先生家楼下的街心花园里丹桂又来飘香了。石塔旁的银杏又在那里把她的果实抛向地面了。而我呢,我们呢,我非常地诚惶又诚恐,因为一年的时光是这么的容易,一年的进步却又是那么地微不足道,我不知道怎么去面对这个本应是收获的季节,我不知道怎么去面对历史和文化,每到这样的时候,我经常地会徘徊在先生故居的楼下,点上一支烟,插在桂树旁,点上一支烟,缓缓的吸着,借着这弥漫着的桂香,在二股烟的升腾与交织中,我茫茫然而不知所为。

于是,有了这些许的画面涌到眼前。记录下来吧,权当作是今年的秋风带着的思念。

---------------2010年10月15日于扬州

卞雪松先生书画语录

陈吉安

1999年10月8日记:

先生8日在常州陈吉安家为陈吉安改画、染画(太行山图、仿林散之山水),有云:

1、 “花青与赭石互衬,二色皆亮了。”

2、 “画不能碎,一碎就不整体了。”

3、 “山道不可太直,隐约有就行了。”

4、 “上了花青就不算是小青绿了。”

5、 (太行山图)“上面靛蓝有了,下面全黑,不行,再花青压。”。

6、 “《张猛龙碑》,是碑,按当时规则,碑是隶书,但当时楷书成气候了,该碑实际上从锺繇小楷来。”

1999年10月8日记:

先生8日在常州陈吉安家(张泽江、高尊在座),有云:

1、 “怀素《苦笋帖》之‘乃’字,线条细而实,一般人都会枯的,他不枯,功夫不得了。”

2、 “张泽江写过颜真卿,横划弱了点,李北海横竖厚重都差不多。”

3、 “临字慢点,再慢点。”

4、 “林老说过,运笔如‘抽丝’,‘抽丝’不能‘抽’断呀,快也不能‘抽’断呀。”

5、 “笔,随时都要控制住,要笔听你话,不能你听笔话。”

补记,论董欣宾,先生有云:

1、 “画法多,象个大兵器库,有十八般正器,还有奇门之器,别人进入了,怕是转不出来了,要出来也容易,只要清心正性。”

2、 “董欣宾画繁,繁至极,繁得自成风格了。”

3、 “董欣宾看我的画,才两张,就说我“成精”了,哈哈。”

4、 “董好说实话,得罪人,其实他人很好。”

1999年10月19日下午记:

先生19日下午在新疆伊宁石墨家为石墨作书,有云:

1、 “笔法中有‘粗沙痕’、‘细沙痕’,我用‘粗沙痕’画画,真漂亮,一般人能用‘沙痕’的不多,能用‘粗沙痕’的更少了,看不见了。”

1999年10月20日上午记:

先生19日下午在新疆伊宁石墨家里为石墨作书,有云:

1、 先生一划,云:“这一笔,一般人是看不出来的,要多少年的体悟才行。”

2、 “你们写字有个毛病,写不通一部帖,这不行。有句话‘心有灵犀一点通’,不是点点通,一说是点点通,就是皮毛了,就是不通。”

3、 “我先是自临颜字,那本帖不好,林老要我写柳,我怎么也写不进,我就写颜《自告身》,林老说:‘好,柳不用写了。’,我从《自告身》入手,一条险路,再入北海《麓山寺》,《书谱》,《自叙》,那时我才二十几岁,我就这四部帖。”

4、 “初学者不折格子写不好,要上规矩,折格子写。”

5、 “学诗,要通流水韵,要背诗,流水韵与方言、普通话不同,我背过《离骚》,《李白选集》。”

6、 “学史,《史记》、《春秋》、《战国策》,重点在《史记》,《史记》重点在本纪、世家、列传,后人都达不到,那才叫生动。”

7、 “我曾临过一部帖,其中有‘为其不争,天下莫能与之争’一句,就拿给林老看,还跟林老开玩笑说‘这是说的你’,林老他先是哈哈一笑,然后板着脸说‘别瞎讲’,哈哈,林老也蛮好玩的。”

1999年10月27日记:

补记先生自乌鲁木齐至常州火车上的语录:

1、 “记得林老有个比喻,说写字就象做松花蛋[1],原料不到,时间不到,要打开,就是一个臭蛋,哈哈,一个鸭蛋,还是臭的。”

1999年10月28日上午记:

补记先生自乌鲁木齐至常州火车上的语录:

1、 “认真临一部帖时,想临其他,也可,主食与辅食之间的关系。”

2、 “‘龙腾虎跃’,绝不是燥气。”

1999年10月28日下午记:

补记先生自乌鲁木齐至常州火车上的语录:

1、 “书家三大修养,一是心胸、二是学识、三是临书,而临书最为标志性的修养,我不敢怠慢,林老70岁时,临汉碑,一临一大摞,真可怕呀。”

1999年11月24日下午记:

先生24日下午在扬州自家批评陈吉安临的《麓山寺》和几张画(高尊在座),有云:

1、 (关于陈吉安的那张胡杨林的画)“想画色彩就画,不要小气,我就不喜欢灰蒙蒙的色彩。”。恰先生家里正在画4张4尺宣巨制的新疆塔克拉玛干大漠的胡杨林,先生指着云:“我正好家里没得大盒色彩,不然这回胡杨林我就用色彩画了。”

2、 (关于陈吉安的那张胡杨林的画)“沙漠不是流水,要有沙漠的味道。”(我见先生画沙漠,尽是中锋皴,而非侧锋擦,大概那就是“粗沙痕”吧。)

3、 (关于陈吉安的那张张家界神堂湾的画)“还不错,要点云色,山顶上再要个方台,即可。”

4、 (关于陈吉安临的李北海的字)“重要的问题在收笔,收笔,‘得势即出,出而即止。’,斜钩,圆中求直,不可钩得太多也不可钩得太少;横折弯钩,不可圆,如‘佛’字;捺,后部有重笔,不可略去;竖钩,钩不要过分但又要到位。书法贵在精微,它本来就是精微之艺。”

1999年12月14日记:

先生14日在常州陈吉安家批评陈吉安临《大观帖六、七》,有云:

1、 “用笔要匀,不必时快时慢,慢虽难,还要匀,最好的拳手,是慢而匀的拳手。”

2、 “易出毛病的地方,更要慢,慢慢地体会,不慢不行。”

3、 “浓墨下笔时也要慢,不然会滑掉。”

1999年12月23日下午记:

补记先生关于林老的两句话:

1、 “林老,开宗派者也。”

2、 “林老的晚年心里什么都没有了。”

2000年1月26日下午记:

(陈吉安、张泽江为先生编印的《雪松诗草》完成,26日专程送300本至扬州先生府上。)先生批评张泽江临书,有云:

1、 “间架要开阔,要有松有紧。”

2、 “临字要临到行气,还要临到布白。”

3、 “小楷要从锺、王下手,要从魏晋下手。”

2000年5月4日记:

先生4日在常州陈吉安家批评陈吉安临《大观帖六、七》,有云:

1、 “《曹全碑》写到玉质感,才算是写到了,一如虞世南。”

2、 “《好大王》,样子是方的,用笔实际很圆润,《好大王》是当隶书写的,不是当楷书写的。”

3、 “李北海,开合大,‘北海如象’,非大象之笨拙,乃大气象也。”

4、 “斜钩,钩到足,不可不足,足,是意要足,笔可不足,意一定要足。”

5、 “快、慢,快不可浮,慢不可拙,并非快好,亦非慢好,初学者慢点好。”

6、 “执笔、用笔,是方向性的大问题,书法之基础、之根本。”

7、 “法度,技巧,实为一个问题,即应该怎么样我就怎么样。”

8、 “拨镫法、安吴法等,不论,苏东坡的‘要使虚而宽’乃执笔法的根本。”

9、 “‘心手双畅’[2],手笔一体也,写字不能手是手笔是笔,练字过程就是手与笔之间互相熟悉的过程,最后是手笔合一,心手合一,天人合一。”

10、 “由法及道,法是要搞透的,但不能陷进去。”

11、 “《金刚经》有‘法尚舍弃,何况无法’,书画亦然。”

12、 “《庖丁解牛》一文妙呀,‘游刃有余’是对的,但中心是‘神遇之’。”

13、 “写字到最后写的是意念、心境,而这个东西,是没有止境的。”

14、 “有‘一’才有‘万’,‘万’则归‘一’,道,‘一以贯之’,‘一’为何物,书画的‘一’,就是一笔,一笔会了千笔万笔就都会了。”

15、 “画出新画法,容易,翻点花样就可以了,画出一格,难于上青天,格,格调也。”

16、 “吉安的画,不要怕黑,但不能灰,灰就烂掉了,灰蒙蒙地难过。”

17、 先生举林老书法作品为例,云:“‘粗沙痕’、‘细沙痕’之别,在渴笔。”

2000年5月9日下午记:

先生9日在常熟姜戈平府上(张黎中、颜雪红等在座),有云:

1、 “学问方法,一个是究竟,一个是通达,一专一博,两种方法。”

2、 “画不是色彩,色彩不是画。”

3、 “王铎草书,继张旭、怀素之后的第三人,可学。”

4、 “弘一看上去没技法,实际上弘一早年临过许多东西的。”

5、 “魏碑实际上从隶书中来,绝不是从楷书来。”

6、 “唐前书法线条是人性的,唐后少了,所以书法以唐为界。”

2000年6月18日上午记:

先生18日在陕西汉中勉县县府招待所,有云:

1、 “《熹平公》,许多人都说是隶书规范过程的东西,我认为《熹平公》恰恰是不好的,过于强调规范,进了死路,我是喜欢汉中博物馆五块汉碑的。”

2、 “何绍基与钱沣都是颜字出身,但是何好,钱居然把颜字规范了,这怎么行。”

2000年6月18日上午记:

先生18日在陕西汉中勉县县府招待所(谢明珠先生〈副县长〉在座),有云:

1、 “太极拳与书法的关系,我的那篇《林老书法指要》说得很清楚了,连图都画出给你们的。”

2、 “清代碑学家不把《刁遵墓志》定在他们的规范的魏碑中,认为《刁遵墓志》很一般,我恰恰相反,我在《刁遵墓志》中写到了黑白、自由的东西。”

3、 “清代碑学家,许多人都到过四山摩崖实地考察过,如黄小松(音),但他们的审美不行,没看到东西。”

4、 “眼高手低自古有之,手高眼低者是没有的。”

5、 “说提按,开始要知道提按的,有提必有按,有按必有提,我现在不知道提按了。”

2000年6月21日记:

19日陈吉安、高尊陪同先生沿褒斜道至留坝张良庙,返勉县时山路被阻,困于秦岭深山中,只能在汽车里过夜,山中所有无线电设备失效,20日中午返回勉县(谢明珠副县长彻夜未眠坐在县府招待所等候,甚为感人。);20日下午即自勉县赴广元;21日再向剑门关,剑阁县。其间先生有云:

1、 “画有‘色相法’和‘无色相法’,‘无色相法’是什么颜色都可以画,水墨画还是有‘色相法’的,我见过一张宋无名氏的雪景,是大色彩,却是‘无色相法’。”

2、 “《石门铭》,‘无色相’,写的时候不考虑布白,布白就好了。”

3、 “宋克得到王字许多。”

4、 “虞世南临《兰亭》极好,唐里头他临的最好,得精髓。”

5、 “‘汉画像’,主要看线条,粗线苍茫,细线紧密。”

6、 “‘汉画像’,工匠依石制像,里面是有传人的,代代相传的。”

7、 “文武之道在一张一驰,能松才能紧,精神不好不要写字,字不在写得太多,好弓,一直拉着也不行。”

2000年12月25日记:

先生自扬州打电话给陈吉安,有云:

1、 “孙过庭《书谱》,临的时候,要背结体,草书结体是有规范的。”

2000年12月28日记:

先生28日在扬州自家批评陈吉安所临《书谱》和几张画,有云:

2、 “书法一同孔夫子的‘食不厌精,脍不厌细。’。”

3、 “书法是玄妙之艺,玄,原本意是黑色,妙,原本意是少女。”

4、 “横折弯,写不好就老实点,分两笔再成一笔也不要紧,其中有一个平出之后再逆入,要注意东西不能多也不能少。”

5、 “把《书谱》放大临,临不到原来的味道,《书谱》的东西还是润的,《书谱》是小笔硬毫,但还是润的呀,实在想写大字,就去找王觉斯。”

6、 “虞字如玉,玉质感的东西,要心静,要气平,虞世南的东西最接近魏晋。”

7、 “写大王,要从虞世南入手,虞字出来了,写大王就有本事了。”

8、 “李世民的东西,把王字写厚了,这个不容易,他是从小王里头出来的,却写的很厚。”

9、 “行草书是最不能马虎的东西,要的就是精妙。”

10、 “画画这个事,是最不能急的事,想画就画,不想画就不画,我画很少,经常一年半年地不画。”

11、 “我画画,是常用宣传色,宣传色会掉会变,这个我就不管了。”

12、 “李邕的父亲木纳地很,但李邕是个辩士,能说会道,才华横溢,纵横捭阖,说得太多了,招来了祸,哈哈,这一对父子。

2001年11月记:

先生在扬州自家批评陈吉安所临《祭侄稿》,有云:

1、 “‘接引转进’,‘接’处对应‘击’,‘引’处对应‘蓄’,只知‘接引’,不知其对应‘击蓄’,不行。”

2、 “收笔,笔一定要压得住。”

3、 “飞白,正是人家要玩味的地方,不可不精微。”

2005年9月26日记:

陈吉安自北京回常州休假,专程绕道扬州中转于26日拜望先生,先生有云:

1、 “你到北京工作去了,送你四个字,‘慎言肆言’,‘君子藏于器,轻不示人。’,这些道理你都懂,我还是多这一句嘴。”

2005年10月7日记:

先生7日在扬州自家批评陈吉安的数十张画(常州许志良、陆润华等,扬州余非、周强等在座。),有云:

1、 “画,就是黑白,黑白之间和谐即是画,不和谐不舒服不行,画说到底还是视觉艺术,看着不舒服不行。”

2、 “画不能少件东西,一少了就不晓得你到底画什么了。”

3、 “陆俨少的当然可以玩,以玩的心态,什么不可以玩呢,可解析派的不能玩,那东西我不懂。”

2005年11月19日夜记:

张勤客京华,住永定路,陈吉安亦客,住木樨地,相距不远,常在一起回忆先生教海,言及花鸟一事,张勤云:

1、 先生说过:花鸟,新罗山人[3]的可学,从华嵒出来,路子宽,扬州八怪的不行,金农、李方膺的东西好归好,不可学,那个郑板桥的,名气大,更不能玩。

2006年5月8日补记:

先生那年在西藏,从日喀则到拉萨的路上,雅鲁藏布江岸,车内正播放韩红唱的《青藏高原》(姜戈平、张黎中、高尊同车)。先生有云:

1、 “韩红的《青藏高原》虽好,可才旦卓玛有丹田真气。”

后记:

卞雪松先生是书法家、画家、诗人、易学家、武术家林散之先生的弟子,1967年至1976年的约10年间,林老客居扬州,卞雪松先生随林老学习书法、诗歌、武术,兼修易学、国画,实得林老厚爱(这期间林老赠送了给先生的数十件书画作品);卞雪松先生还是文学家孙犁的弟子,那是先生在天津当兵服役时的事。

林散老与我同邑(南京市江浦县,现改为浦口区,解放初曾隶属扬州地区。),我因此缘,于1979年秋天拜入卞雪松先生门下(当时我在江苏商校[现扬州大学商学院]读书),从此称卞先生为先生,称林散老为师爷,至今整26年了。

我拜入先生门下时,是石榴熟透的季节,扬州的天是蓝蓝的,今年也是石榴熟透的季节,扬州的天也是蓝蓝的,2005年10月24日,卞雪松先生突然仙去了,年仅58岁,先生正是创作高峰的年纪,却仙去了,这哪里是“天将启之人将秘之”的事,就是天秘斯文,天丧斯文。先生一仙去,带走了太多太多的东西了,而那许多许多无法估量其文化价值的东西,成了永远的谜。

卞雪松先生对我26年的教育,恩重如山,26年里,我不管遇到什么事情,都向先生讨教,书法上的、绘画上的、文学上的、武术上的、易学上的……,甚至家务事,先生都为我一语定夺,先生这一仙去,我永远失去了一生中最主要最重要的老师和导师,好不令我痛哭,令我惆怅,令我迷惘…………

从扬州奔丧返京,路过常州家里,翻箱倒柜地找旧笔记,可惜因数次迁居致使早年的笔记已经难觅,只找到了一些近年的笔记,回北京后即予整理,整理之时,先生的音容笑貌每每浮现,我的泪水每每潸然不禁,我只能一次次地以凉水冲脸……,一次次地强迫自己继续……。

记得1999年我和张泽江在为先生编辑《雪松诗草》时,先生对于他的诗歌曾说过这样的一句话:“留下的总会留下的,丢掉的就丢掉吧。”,这篇语录应该正是所谓“留下的总会留下的”的吧。

这些语录未经先生审阅,但肯定是先生的原意,至少可以基本肯定,因为这些语录基本都是在当时当地记下的,涉及到人际的已一概删去或隐去。

谨以此纪念恩师卞雪松先生。

2005.11.11.于北京

免责声明:文章、图片来源于网络,若有侵权,请联系本网工作人员删除。本文仅代表作者本人观点,与本网无关。 文章内容仅供参考,不构成投资建议。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。