卞和献玉

高淳县桠溪镇关于卞和献玉的传说在民间流传甚广。

桠溪境内有一座山,叫望玉山,又叫泪山、状元山。这山离荆山一里多,海拔122米。

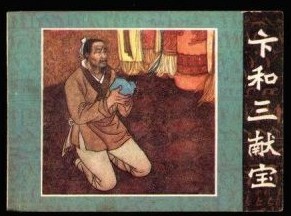

春秋时期,楚国有个砍柴的樵夫,名字叫卞和。此人虽然整天在山里砍柴,不能识字断字,却极有眼力,在识别矿石上有过人之处。有一天,卞和在山上打柴,忽然发现一块石头。有铜盆那么大。它的纹路、光泽都与其它石头大不相同。凭着自己的多年见识和经验,他断定这是一块璞玉,里边包含着一块硕大的质地极好的宝石,可以雕凿成一件价值连城的国宝。他想,国宝自然应当国家有所有,不能据为私有。

于是第二天,他就携带这块璞玉专程来到楚都郢城,准备进献给楚厉王。楚厉王是个不学无术的家伙,他哪里认得什么璞玉不璞玉,只好叫玉匠们进行鉴定。没想到他的这帮玉匠也都是些冒牌货。他们本不识货,看了两眼就一口咬定说:“分明是块普通石头,哪里是什么宝贝!”昏庸无能的楚厉王勃然大怒,吩咐武士砍去卞和的左腿,作为欺骗国君的惩罚。

后来。楚厉王死了,他的儿子楚武王登基做了楚国国君。卞和又柱着拐杖来献宝。楚武王又让玉匠们鉴别。这些滥竽充数的玉匠,也都是比前任好不了多少的蠢货。他们煞有介事地回奏:“大王,那是块顽石,不是什么宝贝!”卞和遭殃了,因为武王也昏聩无比,又叫武士砍去他的右腿。

又过了一些年,楚文王继了位。卞和仍坚持献玉,不改初衷。可是,他已经失去了两条腿,无法行走。只好让人抬到山下楚文王经过的地方。他拦道痛哭,一直哭了三天三夜,眼泪哭干了,又哭出血来。人们无不为之感动。楚文王派人问他:“你为何长哭不止?是不是受两次惩罚感到冤枉?”

卞和止住哭声回答说:“我死不足惜,失去两腿算什么!明明是国宝却被说成是石头,忠诚为国却偏偏被说成是欺骗。我是为此而悲伤。”说罢又献上璞玉。使者回报楚文王。楚文王不再轻信玉匠们的结论,而是交到玉房,让匠人凿开璞玉,亲自验看。果然,里边是块通体晶莹剔透的硕大美玉,全无一点瑕疵。于是楚文王命人将该玉雕制成璧。为了表彰卞和献玉的真诚,楚文王将该璧命名为“和氏璧”,并以大夫之禄给卞和以养终身,故此山又名状元山。卞和也成了“献宝状元”之祖。

史书记载如下:《韩非子·和氏》:楚人卞和得玉璞楚山中,奉而献之厉王。厉王使玉人相之,玉人曰:“石也。”王以和为诳,而刖其左足。及厉王薨,武王即位。和又奉其璞而献之武王。武王使玉人相之,又曰:“石也。”王又以和为诳,而刖其右足。武王薨,文王继位,和乃抱其璞而哭于楚山之下,三日三夜,泣尽而继之以血。王闻之,使人问其故,曰:“天下刖者多矣,子奚哭之悲也?”和曰:“吾非悲刖也,悲夫宝玉而题之以石,贞士而名之以诳,此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂命曰:和氏之璧。

和氏壁面世后,成为楚国的国宝,从不轻易尔人。后来.楚国向赵回求婚,使和氏壁义到了赵国。公元前283年,秦国听说赵国有和氏壁,提出以15座城相交换,因赵弱秦强,赵国不敢怠慢,但又不情愿,便派智谋双全的蔺相如奉璧使秦。蔺相如知道其中有诈,偷偷将和氏壁送回了赵国。此事在司马迁《史记》中有详细记载。

但后来,和氏壁还是被秦国拥有,至于何时、如何被秦国拥有,史无记载。秦王政十年(公元前237年),李斯在上《谏逐客书》中提到:“今陛下致昆山之玉,有随、和之宝。”“随、和之宝”,即指“随侯之珠”与“和氏之壁”两件当时著名的宝物。很有可能,赵国是在不得已的情况下,畏惧秦国的强大,将和氏壁送给了秦国。

从此以后,关于和氏壁的记载屡见不鲜,并大都相信《韩非子》、《新序》等书的记载。如西晋傅咸《玉赋》说:“当其潜光荆野,抱璞未理,众视之以为石、独见知于卞子。”唐代诗文中关于和氏壁的记载更多.大诗人李白《古风》三十六便有“抱玉入楚国,见疑古所闻。良宝终见弃,徒劳三献君”的诗句。

清代以后,人们开始对和氏壁的真实性产生怀疑,乾隆皇帝在《卞和献玉说》中,认为这只是韩非子的寓言而已。

传国玉玺的沉浮

公元前228年,秦灭赵,和氏璧最终还是落入秦国手中。据《史记》记载,秦王政九年,便制造了御玺,刘邦灭秦得天下后,子缨将御玺献给了刘邦,御玺成为“汉传国玺”。到汉末董卓之乱,御玺先后落入孙坚、袁术之手,再传魏、晋。五胡十六国时,一度流于诸强,后被南朝承袭。隋灭陈后,御玺被陈朝的萧太后带到突厥,直到唐太宗贞观四年(公元630年)御玺归唐。五代时,灭下大乱,流传的御玺不知所终。在六朝以后的记载中,大都认为被秦始皇所用的御玺是用和氏壁改造而成的。

姑且不论传国玉玺是否是用和氏璧琢制的,秦始皇统一中国后,确实曾令玉工雕琢过一枚皇帝玉玺,称之为“天子玺”。据史书记载,此玺用陕西蓝田白玉雕琢而成,螭虎钮,一说龙鱼凤鸟钮玉玺上刻文是丞相李斯以大篆书写的“受命于天,既寿永昌”八字。

传国玺自问世后,就开始了富有传奇色彩的经历。传说公元前219年,秦始皇南巡行至洞庭湖时,风浪骤起,所乘之舟行将覆没。始皇抛传国玉玺于湖中,祀神镇浪,方得平安过湖。8年后,当他出行至华阴平舒道时,有人持玉玺站在道中,对始皇侍从说:“请将此玺还给祖龙(秦始皇代称)。”言毕不见踪影。传国玉玺复归于秦。

秦末战乱,刘邦率兵先入咸阳。秦亡国之君子婴将“天子玺”献给刘邦。刘邦建汉登基,佩此传国玉玺,号称“汉传国玺”。此后玉玺珍藏在长乐宫,成为皇权象征。西汉末王莽篡权,皇帝刘婴年仅两岁,玉玺由孝元太后掌管。王莽命安阳侯王舜逼太后交出玉玺,遭太后怒斥。太后怒中掷玉玺于地时,玉玺被摔掉一角,后以金补之,从此留下瑕痕。

王莽败后,玉玺几经转手,最终落到汉光武帝刘秀手里,并传于东汉诸帝。东汉末,十常侍作乱,少帝仓皇出逃,来不及带走玉玺,返宫后发现玉玺失踪。旋“十八路诸侯讨董卓”,孙坚部下在洛阳城南甄宫井中打捞出一宫女尸体,从她颈下锦囊中发现“传国玉玺”,孙坚视为吉祥之兆,于是做起了当皇帝的美梦。不料孙坚军中有人将此事告知袁绍,袁绍闻之,立即扣押孙坚之妻,逼孙坚交出玉玺。后来袁绍兄弟败死,“传国玉玺”复归汉献帝。

三国鼎立时,玉玺属魏,三国一统,玉玺归晋。西晋末年,北方陷入朝代更迭频繁、动荡不安的时代。“传国玉玺”被不停地争来夺去。晋怀帝永嘉五年(公元311年),玉玺归前赵刘聪。东晋咸和四年(公元329年),后赵石勒灭前赵,得玉玺;后赵大将冉闵杀石鉴自立,复夺玉玺。此阶段还出现了几方“私刻”的玉玺,包括东晋朝廷自刻印、西燕慕容永刻玺、姚秦玉玺等。到南朝梁武帝时,降将侯景反叛,劫得传国玉玺。不久侯景败死,玉玺被投入栖霞寺井中,经寺僧将玺捞出收存,后献给陈武帝。

隋唐时,“传国玉玺”仍为统治者至宝。五代朱温篡唐后,玉玺又遭厄运,后唐废帝李从珂被契丹击败,持玉玺登楼自焚,玉玺至此下落不明。

真假传国玉玺

由于历代统治者极力宣扬获得传国玺是“天命所归”、“祥瑞之兆”,自宋代起,真假传国玺屡经发现。如宋绍圣三年(公元1096年),咸阳人段义称修房舍时从地下掘得的“色绿如蓝,温润而泽”、“背螭钮五盘”的玉印,经翰林学士蔡京等13名官员“考证”,认定是“真秦制传国玺”的玉印。然而,据后世人考证,这是蔡京等人为欺骗皇帝而玩的把戏。明弘治十三年(公元1500年),户县毛志学在泥河里得玉玺,由陕西巡抚熊羽中呈献孝宗皇帝。相传元末由元顺帝带入沙漠的传国玺,曾被后金太宗皇太极访得,皇太极因而改国号“金”为“清”。但清初故宫藏玉玺39方,其中被称为传国玺者,却被乾隆皇帝看作赝品,可见传国玺的真真假假实难确定。据说真正的传国玺是明灭元时,被元将带到漠北了。真正的传国玺是否和氏璧所为?又流向哪里?至今众说纷纭,莫衷一是。

明清两朝人士对“传国玉玺”的态度,已经与以往时代有所不同。据《明史·舆服志·皇帝宝玺》载,礼部尚书傅瀚谈及地方送来的传国玺时评论道:“自秦始皇得蓝田玉以为玺,汉以后传用之。自是巧争力取,谓得此乃足已受命,而不知受命以德,不以玺也。故求之不得,则伪造以欺人;得之则君臣色喜,以夸示于天下。是皆贻笑千载。”清高宗御制《国朝传宝记》也说:“会典所不载者,复有‘受命于天,既寿永昌’一玺,不知何时附藏殿内,反置之正中。按其词虽类古所传秦玺,而篆文拙俗,非李斯虫鸟之旧明甚……若论宝,无非秦玺,既真秦玺,亦何足贵!乾隆三年,高斌督河时奏进属员浚宝应河所得玉玺,古泽可爱,又与《辍耕录》载蔡仲平本颇合。朕谓此好事者仿刻所为,贮之别殿,视为玩好旧器而已。夫秦玺煨烬,古人论之详矣。即使尚存,政、斯之物,何得与本朝传宝同贮?于义未当。”

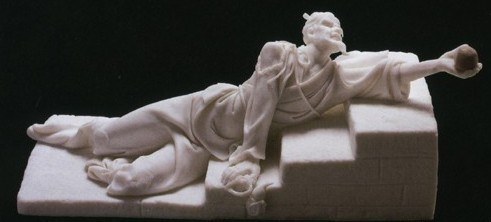

玉印岩,相传是卞和得玉的地方,又称"抱璞岩"和"泣玉岩".湖北省重点文物保护单位。位于南漳县城西南约110公里处巡检镇南条荆山的金镶坪出口处。悬于古树参天、绿荫蔽日的高山一侧,宛若屏障。屏下一天然石室,额上刻"玉印岩"3个大字。相传楚国卞和得玉于此。石室高约12米,宽22米,深约15米。室内有三级天然台阶,洞壁上尚有开凿的佛龛痕迹。石室右壁有一方30厘米、深15厘米的石穴,相传为卞和取璞之穴。岩顶上有一洞穴,曰龙洞,可容百人,古人常常避难于此。洞顶苍松翠柏之中有一池泉,味颇甘冽,相传卞和故宅在此,后人在这里修有卞和庙,今已荒废。玉印岩对面耸立着一座圆顶高山,山腰有一土台,名凤凰台,相传卞和常见一凤凰落在台上,长鸣后飞入对面岩洞,落于右壁石上。卞和细观此石,闪闪发光,悟之有宝,遂取石献于楚王。玉印岩寄寓着千古流传的"卞和献玉"故事。

卞和献玉的传说

卞和死后,卞家村人把他安葬在状元山下,立碑纪念,卞家后人每年清明前来祭祀。高淳民间还修建了东、西、南、北、中五路财神庙,其中间财神即为卞和。由于卞和没有脚,是个瘫子,故又叫“坐宝财神”。 在荆山古有望玉寺,明王汝霖有《憩望玉山寺》诗一首:“孤峰峙山透冥蒙,蕴璞当年望不空。云外钟闻仙路近,雨中花落法筵通。石湖积水同黄海,芝岫浮烟绕泽宫。独坐低回堪永日,此间何必减崆峒。”

荆山脚下有卞和墓,毁于1966年,墓碑埋在董家塘村水坝下。

卞和献玉的传说主要分布在桠溪及周边地区,具有鲜明的地域特征。世代相传,传承有序。本传说提及的望玉山、状元山、荆山,真实确凿,加上当地卞氏家族的存在,使群众听起来感到十分亲切。

卞和献玉的传说具有重要的历史文化价值,为研究卞和献玉的出处提供了重要线索。本传说作为“瑶池生态之旅”十八景之一,促进了对望玉山、荆山原生态环境的保护。

2005以来,高淳县已对桠溪卞和献玉传说的相关资料进行收集、整理,对卞和献玉的出处——荆山进行环境整治,在望玉山植被造林,保护原生态。并拟筹建卞和纪念馆。

2007年,卞和献玉传说被南京市人民政府列入首批南京市非物质文化遗产名录。

免责声明:文章、图片来源于网络,若有侵权,请联系本网工作人员删除。本文仅代表作者本人观点,与本网无关。 文章内容仅供参考,不构成投资建议。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。